2010年1月14日(木) 21:28

毎日が

今週は1,2,3回生たちは、ほぼ毎日合評会です。

自由制作とモノタイプのの合評の様子をUPします。

自由制作の作品は

1月27日から1回生展を大学内で行いますので、

その時に沢山ご紹介したいと思います✷✷✷

チェスですね

ここからがモノタイプ▼▼▼

版を使わない方法という事もあるのでしょうか、

色彩豊かな作品が多かったように感じます。

『1回生の授業風景』カテゴリーの投稿一覧

2010年1月14日(木) 21:28

今週は1,2,3回生たちは、ほぼ毎日合評会です。

自由制作とモノタイプのの合評の様子をUPします。

自由制作の作品は

1月27日から1回生展を大学内で行いますので、

その時に沢山ご紹介したいと思います✷✷✷

チェスですね

ここからがモノタイプ▼▼▼

版を使わない方法という事もあるのでしょうか、

色彩豊かな作品が多かったように感じます。

2009年12月28日(月) 21:32

年の瀬。

2009年も残すところあと3日ですね⦿⦿

今週もまだ未だ公開してない授業やイベントなどをどーんとUPします!!

まずは11月末の1回生の授業にて。

本学の情報館(図書やCD・DVDの閲覧、貸し出しやパソコン検索、ビデオ編集等ができる施設)で

2009年12月17日(木) 21:32

1回生は自由制作をしてます。

これまで色々な課題をして版画技法もしてきましたが、

学年最後の課題は手法は決まってません。

年明けて、1月末あたりに、“1回生展”を開催しますので、それに向けて制作中です!

彼はいつもカラフルな絵を描きます。

下絵。

彼女の作品にはよく人物の顔が登場します。

ドライポイントですね。

木版ですね。

最近はホントiPod片手に制作、通学・通勤、という方が増えましたね〜

もちろん種類にもよりますが、

原稿がいるもの(版画)

になるのかも???

2009年11月30日(月) 19:31

あっという間に11月最後ですね。

そして、1回生木版基礎、2回生シルクスクリーン,銅版の授業も最終日です▲▼

イコール ✸大合評会✸ です!

その模様は後日お伝えさせて頂きます。

今日は1回生・木版基礎の第2課題、多色摺りの様子をご紹介します。

多色摺り、要するにカラー木版画。

↑<ぼかし摺り>のレクチャー。

ぼかし摺りは、大きく別けて片ぼかし、つけ合わせぼかしがあって、

片ぼかし:ぼかしたい1色と水でグラデーションさせます。

つけ合わせぼかし:ぼかしたい色を2色でグラデーションさせます。片ぼかし以上に気を遣います。

どちらも版木の上でグラデーションには丸刷毛や手刷毛(木版の摺で使う刷毛)を巧みに使い行います。

ぼかしは単色で摺るよりずっと難しいのです。

❖他にも一文字ぼかし、大ぼかし、当て無しぼかし、中段ぼかし、ムラぼかし、などなど

言い方を変えたり、ちょっとした違いがあるようで種類が豊富♕

ぼかし摺の後、最後に主版(イメージの大きな構成を左右する輪郭のような版の事)を摺り上げた直後。

川端先生の版木。

多色の場合、一版で、色分けして摺る事もできますが、(一版多色)

このように、色毎に版を別けて作り、刷り重ねていく場合もよくあります。(多版多色)

中でも色毎に版を別けて製版する事を<分解法>と言います。

主版を基準に色分けして製版する(絵全体に輪郭線がある感じ)場合を<主版法>と言います。浮世絵はコチラになります。

先生の作品も沢山見せてもらいました。

ドライラック(乾燥棚)にいっぱい❂❂❂

この時はまだ色や彫り具合などのテストでもあったと思います。

もしくは完成すると、何枚か同じように摺る(エディション制作)学生もいると思います。

提出作品はまた今度。お楽しみに〜❦

2009年11月19日(木) 19:57

★☆本日は【ボージョレ・ヌーボー】解禁ですね☆★

今年は50年に1度の味わいだそうですよ!(※フランスの新酒ワイン)

2009年11月16日(月) 18:51

1回生木版基礎の進行状況をお伝えします。

まず、和紙の準備をします。

水分をたっぷり含ませた新聞紙に一枚づつ挟んで、ビニールシートで覆い保湿。

暫く置いておくとしっとりとした状態になります。

それができたら版木に色(墨)をつけます。

墨をいきなりのせたら版木が全て吸ってしまってますから、

先に版木を水で濡らします。

また片面だけに水分を与えると版木が反ってしまうので両面濡らします。

(裏側は摺る際の版木の滑止めにもなります。)

墨をのせたら、円を描くように刷毛で全面に均一にのばし最後に水平に動かしならします。

摺る時にイメージがセンター且つ紙に対してななめに摺れたりしないように

見当と呼ばれるL字の木を版木にセットする。

多色の時には版がズレない為にも必ず必要となる物です。

ディスクバレン(プラスティック製の本バレンの代用品)を使ってます。

随分寒くなって来ましたね。

4回生の卒制や3回生の合評会が近くなり夜遅くまで制作している学生達が増えてます。

風邪と帰り道にはくれぐれも気を付けて!!

2009年11月6日(金) 18:14

1回生、石膏型取りを使った制作。<10/9>の続き

シリコーンを流し入れる為に分解して作った石膏型を合わせて、

シリコーンをコーキングガン(持ち手を引くと、押し出し棒が前進して中のシリコーンが出る道具)にセットして、

に流します。

シリコーンが硬化したらいよいよ“割出し”

くっついていた分解して取り付けた箇所にナイフやヘラを差し込み、

中のシリコーンを取り出すわけです!

この瞬間!できてるかどうか◆ドキドキ◆ワクワク◆ですっ♡

★☆★足が出ました★☆★

こちらは手です!

2009年10月28日(水) 21:06

版画の中でもきっと一番よく知られている版種といえば

木版画ですよね。

1回生がその木版画の基礎授業に入ってます。

墨によるモノクロ作品と多版多色作品とを制作します。

2つとも水性です。

一つ目:一版白黒作品

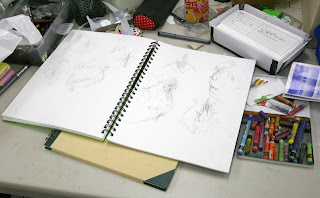

まずはクロッキー、ドローイング、アイデアスケッチなど、

そしてエスキース(作品の構想を固める時、スケッチやクロッキーをもとに、全体の構図、配色などを決めるためのもの)をします。

決まったら版木に描き写し、

彫ります♦♦♦

エスキースも含めてですが、

だいたい6種類の彫刻刀(丸刀,三角刀,平刀,切出刀,丸のみ,平のみ)を使って彫ります。

2009年10月21日(水) 20:17

◉1回生・コラグラフ&ドライポイントの合評会と展示をご紹介します◉

合評は人数が多い事と、個人制作+グループ制作があったので昨日一昨日と2日にかけて行われてました。

↑何種類かのコラグラフと幾つか異なる刷りのドライポイントを制作しました。

担当教員は長岡国人教授(左)と熊谷先生(右)。

グループ制作の方は3つに分かれて制作しました。

グループ毎にプレゼン。個人合評の時よりもかなり和やかな雰囲気でした♧

ゲームBox(すごろく、福笑い他2種類)

いろいろ遊べます◎すごろくのキャラクターはグループのメンバー達

怪獣図鑑

何種類かのパーツの組み合わせでおもしろ怪獣ができました◎

以前お知らせした(10/14)卵の中にパーツが入ってます。

ぼやきカルタ

カルタにみんなが普段思ってる(?) “ ぼ・や・き ”が書かれてます◎

覗いてみて下さい。

▽個人制作▽

⦿27日まで対峰館2F中央エレベータホールで展示中です⦿

ご覧下さい!

*☆昨日お話ししたオリオン座流星群は22:00〜5:00位のオリオン座付近で23日辺り迄見れるそうです☆*

見つけたいですね☆

2009年10月14日(水) 19:50

1回生・コラグラフの授業では、並行してドライポイントにも取り組んでます★

以前(9/15)にもご紹介しましたが、

ドライポイントで使うニードル(針)は自分用に作ります。

針の太さや尖り具合、長さや持ち手など、使いやすいように(+かっこよく?)しました◎

ドライポイントは銅板にニードル等で直接、引っかくようにしてイメージを作る技法です。(銅板を腐食させません)

刷り方はエッチング、コラグラフと同じく、

一度インクをのせ(これはローラーを使ってます)

余分なインクを大まかに寒冷紗で拭取り、

更にロール紙で丁寧に拭取ります。

エッチングプレス機で刷る。

引っかくように描くため、線と言っても銅板が少しえぐれた状態になり、

そのえぐれた部分にもインクがつくので、刷った時にえぐれた部分にあったインクが引っかいた線とともに写しとられに線がにじんだような表情をもつのが特徴です。

また、この授業ではコラグラフの個人制作とグループ制作もしています。

●ミーティング中●

どんなものになるの?

大きめの作品ですね

卵!

意外と硬くできてました◎

恐竜の卵だそうです。完成が楽しみ〜♪♬*