『夏休み』カテゴリーの投稿一覧

2009年8月21日(金) 19:35

○AO入試4日目(最終日)○

紙造形と木版画を実施しました。

2種類行いましたので、本日は紙造形で使用する機材をご紹介します。

木版画のご紹介は又後日☆

紙造形:まず基本は紙を漉く◉

和紙の原料となる楮やミツマタ等の皮、

洋紙の原料となるシート上の木材パルプなどを細かな繊維にします。

そのために、パルプはミキサーも使えますが、

大量にほぐす時や、

楮は

ビーターという機械を使います↓↓

1

1↑奥が

パルプ用。<輪車のようなもので砕く>↑真ん中二つが

楮・ミツマタ用。<刀のようなもので切るようにほぐす:繊維が強く長いため>↑手前は

サクションボックス。

<

脱水機:掃除機のようなものをくっつけて、小型のものはこれで漉いた紙を乾燥させる前に余分な水分をコレで吸引>

油圧プレスを使った脱水もあります。

↑伝統的な

漉き舟と馬鍬(まぐわ)ほぐした

繊維と

水と

ネリ(とろみ成分のある材料:

和紙漉きに必要で繊維が容器の下に沈殿するのを抑え繊維がまんべんなく広がる)

を入れる。

まぐわ:3つの材料を

よく分散させるもの。

↑基本の

ス・ケタこれがなくては紙が透けません!

ス:木取りに金属製のメッシュ網を張ったもの。

ケタ:木枠1の写真の右の壁にかかってる物は

ながし漉き用(和紙用)のケタ(桁)

漉きあげた紙をスごと取り外せるようになってる。

ス(簀)は竹ひごでできたすだれのような物。

↑

三

le="font-size:large;">

面式ドライヤー(三角中型の

乾燥機:中は空洞で蒸気を充満させ鉄板にシートを密着させて乾かす)

板にはっての

天日干しも可能。

紙漉は最初案外難しいですが、自分の手で紙が透けていくのは楽しいです♡

また繊維は独特の感触があり、乾燥するまでは様々なオブジェもできます♡

色んな紙を再利用する事もできますし、繊維質の物は絶対ではありませんが紙になります。

また色も自由に付けられます。

紙造形に触れると想像以上に紙の可能性を感じれます♥

2009年8月20日(木) 19:10

○AO入試3日目○

ポリマー版画を行いました。

本日もポリマー版画で使用する材料・機材と技法説明を交えつつご紹介をします▲▲

ポリマー版画とは、版は感光性樹脂板で、紫外線をあてると硬化する特徴をもっています。

イメージは描画フィルム(ダイヤマットなど)に描いたり、直接ものを置いて焼付けることも可能です。

原稿となる↑描画フィルムは半透明で少しザラッとしてます。

そのため、光を通さない黒の絵の具やダーマトグラフ、濃いめの鉛筆、マジック等が使えカッターで描いた所を削ることもできます◎

大学では露光機↑を使って感光させますが、太陽でも大丈夫です●

イメージのフィルムを感光後、

コンタクトスクリーンという特殊なドットで構成されてるスクリーントーンを感光させ、描画の細かな表情が出るようにする。

その後、ハケなどで水洗いをすると、

光の当らなかった部分が水で流れ版面がデコボコしてきます。

スポンジで水切りした後、

熱乾燥機に入れて10分ほど

乾燥させ、

もう一度、版を

硬化させるため光を当てれば

製版が◉完成◉次は

刷り

基本は

銅版の刷り方法と同じです。

インクも

銅版画用インクを使い(奥の缶とチューブ)

インクを版面にゴムベラ(左の黒い四角)等でのせ、

寒冷紗(硬いメッシュ上のガーゼ<インクの下>)で余分なインクを取除き、

ロール紙等

(薄手の白い紙)でさらに拭取る。左の

オレンジ色の板がポリマーの

版。手前右:

水張りテープ

そして

エッチング用プレス機↑を使います。

プレス機に

プレートをのせ

紙をのせ、

フェルトを置き、機械を回し、

強い圧力で刷上げます⦿⦿⦿

紙も

エッチングに適したもの(ハーネミューレなど)を使用することが多く、

刷る前には水で湿らしておく。

できた作品はボードに水張りテープで貼付け乾燥。

ピンッと張ったら作品を切取って★完成★

見た目は銅版とよく似ていますが銅版よりも

簡単でスピーディーに凹版・凸版を作ることができます⦿

また、腐食を行わないので環境や人にやさしい版画技法です☆☆☆

2009年8月19日(水) 18:41

◯AO入試2日目◯

写真によるワークショップ形式入試を実施しました。

そこで35mmフィルムカメラのご紹介をします!

35mmフィルム:これはモノクロ写真専用のものです。

カメラ操作に関わる事をごく簡単に説明します◎

左手前からフィルム巻き取りレバー:フィルムのセット時、撮り終えた後の巻取時などで使用

シッタースピードダイヤル:ここでシャッター時間を調節

シャッターボタン:これを押してシャッターをきる

シャッターレバー:シャッターを切った後これを動かす

中央上,レンズ:効率よく光を集める。

写真レンズには絞りと焦点(ピント)調節機構が組み込まれてます。

ピント(フォーカスともいう)を合わせたり、絞りを動かすにはダイヤルのように回して操作します。

絞り:

光の量を調節するもので、レンズを通る光りを

穴の大きさで変えます。

中央が

ファインダー:イメージの構図を決めたりやピントを合わせる時に必要な

覗き窓

後ろはパカッと開けられ、左に

フィルムを装着させ、

中央の四角がイメージを焼きつける部分で、

シャッターをきるとココがパッと開いて光が入る。

そして右側にフィルムを巻き取っていく。

今やデジタルカメラが主流で、カメラも写真もとっても手軽な存在ですが、

機会があれば一度アナログカメラに触れてみて下さい。

素敵な写真を撮るには色んな事を自分自身で操作しなければいけないことに気付かれると思います。

また、デジタルはそれを一瞬でしてくれますから、

お持ちのカメラの機能をより活用すれば、もっとおもしろくなるかもしれません♡

☀本日は夏日より☀だったので野外にての撮影でお届けしました⦿

2009年8月18日(火) 20:13

本日から京都精華大学ではAO入試を実施してます。

版画コースは全4日間行います。

受験生達はそのうち2日間来て、それぞれ別の版画技法で作品制作をします。

⦿第1日目の今日はシルクスクリーン制作をしました⦿

今日の試験の様子をお見せできませんので、シルクで使う道具のご紹介をします❖❖❖

中央にあるのが版。紗枠といい、金属のフレームに化学繊維が張ってあります◎

手前右がスキージー。紗枠の上にのせたインクをコレでひき、下にセットした紙に刷ります◎

手前中央の金属の道具はバット。

コレに光に反応するどろっとした液体(感光乳剤)を入れ、紗に塗ります◎

奥が露光機。下から光が出ます。

シルクスクリーンはイメージを光に反応させて版に定着させるため、こういった機材が必要となります◎

手前が乾燥機。

感光乳剤や版を乾かせるためのもの◎

シルク用インク。

京都精華大学は環境に考慮し水性を使用◎

ここは水洗い場。

感光乳剤を塗った版にイメージを露光機で焼きつけると

光が通った部分と通らなかった部分ができます。

その後水洗いをすると光が通らなかった部分は水で流れ、

版ができます。

紗には穴がある所とない所ができその穴をインクが通ると思って下さい。

また汚れた版を洗う場所でもあります。

とっても簡単に説明しましたので詳しくはブログのシルクスクリーンのラベルでどうぞ!

2009年8月17日(月) 17:24

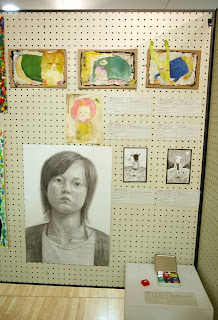

◆未公開作品の紹介 第2弾◆

お盆あけましたね〜◯

お盆中は皆さんいかがお過ごしだったでしょうか?

今日は1回生の課題作品でご紹介できてなかった作品群をUPします。

まだ、版画技法を習ってない頃、

自分なりに様々な表現方法を考え、自分を表現するというものでした。

教員、先輩、多コースの学生、の目にとまる事にもなり、

1回生達はやる気にも繋がったようでした◉◉◉

2009年8月14日(金) 11:48

暑い夏に美味しいくだもの!といえば、

コレ!

☆すいか☆

シャキッと甘くて、瑞々しい*夏を感じる果物です!

先日、学生の実家でできた水瓜を一個持って来て、みんなに振る舞ってくれました!

北野先生も

パクッ゜

牧野先生も

バクッ゜。

と〜ってもおいしかった!

どうもありがとう!!

大学は昨日13日〜16日までお盆休みです。

大学施設、版画工房の機械もおやすみ。。

休み中の16日の夜、京都は<五山の送り火>があります。お盆に迎えたご先祖様の精霊をお見送りする行事です。

京の夏の風物詩ですので、もし機会がありましたら一度ご覧になって下さいね*

詳しくはhttp://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/gozan/などでどうぞ。

では皆さん、良いお盆をお過ごし下さい。

2009年8月11日(火) 17:48

今日は紙造形の授業で3回生が作った作品をご紹介します★

紙といってもシート状になったものだけではありません!

色の紙を作る時も、もちろん自分たちで染色します◎

↑

股覗き!! 針金で骨組みしたものに紙を貼ってます。

紙の繊維は濡れてる時は、色んな形に整形できます◯

紙の繊維は濡れてる時は、色んな形に整形できます◯

なのでその特性を生かしオブジェにした学生も沢山います◎

2009年8月10日(月) 14:10

お天気は優れませんが、

大学も学生達もすっかり夏休みモード。

そんな訳で、夏休み中のブログは前期の授業など、お伝えできなかった分をUPしていきたいと思います。

これは、◉大学院生の第2回合評会◉の様子

彼女は

アルミ板リトグラフによる作品を制作。

大胆な構図にしてます。

▲友人のプレゼン、先生のコメントが気になる面々

▲友人のプレゼン、先生のコメントが気になる面々 ポートレートより、アクリル板にシルクスクリーン◯

ポートレートより、アクリル板にシルクスクリーン◯

アクリルを2枚使い、それぞれに別のイメージが刷られ、その2つを重ねてみる。

銅版シリコーン刷り

銅版シリコーン刷りディテールに拘りを感じます。

シルクスクリーン、ペインティング等

シルクスクリーン、ペインティング等による作品

パネルから自分で作ってます。

4つ角の丸み作りにも最近慣れた様子です。

ポリマー版画

音からのインスピレーションにより制作

院生達はこの時の作品の流れを汲み、夏休みにすべき課題に取り組む。

と思います。

2009年8月7日(金) 22:48

昨日お知らせした和歌山近美でのワークショップは去年も別の企画で行われてました。

講師は今年と同様、北野先生◎

その様子が記事になり、web<ニュース和歌山>で公開されてました!

昨年は「ルオーのミセレーレ」展にちなんだワークショップで「ルオーに挑戦!」とい名のもと、

京都精華大学版画コースならではのポリマー版画を皆さんに体験してもらいました⦿

ポリマー版画はフィルムにダーマトグラフや絵具で絵を描き、ポリマー版(樹脂版)にそのフィルムを重ねて光を当てると、光を通した部分と通さなかった部分ができます。その後ポリマー版を水洗いすると版面に描いたように凹凸ができ、そこにインクを付けて刷るというもの。刷り上がりはとっても銅版画に似てますが、銅版画より簡単且つスピーディーにできます!!

今回もたくさんの小・中・高校生、またご家族で参加して頂けたら・・・☆

※ミセレーレはジョルジュ・ルオーによる58点からなる銅版画の連作です。

2009年8月6日(木) 16:36

ある日の講師控え室(北野先生の研究室でもある)で。

学生が一生懸命何か作業をしてたので近寄ってみると、

こんな事をしてます。

明後日.明々後日行われる銅版画のワークショップの準備をしてるそうです。

それはコチラ↓

生誕100年記念 浜口陽三展

2009.7.28(火)〜8.30(日)

和歌山県立美術館

9:30〜17:00 月曜休館

観覧料一般500円 大学生300円 高校生以下無料

Tel:073-436-8690

ワークショップ「銅版画を作ってみよう!」

講師:北野裕之(京都精華大学版画コース特任講師)

第1回8/8(土) 13:00〜16:00 第2回8/9(日) 10:00〜13:00

対象:小学5年生〜高校3年生(家族で参加も可) 1回15名

ワークショップのためには銅板の下準備や道具の確認、

スタッフ(当日はコースの学生がお手伝いします)間のミーティングなどが重要です!

そんなこんなで彼女はプレートマーク(銅版画の特徴ともいえる刷った時にできる銅版面周囲のくぼみ)を磨いてます。

⦿美しいプレートマークが刻まれるために⦿

それにはバニッシャーと呼ばれる磨く道具。

他にも削るためのスクレーパー、描画に使うニードル・ルーレット・ビュランといったものがあります◒◓

左にあるのはロッカーといってメゾチントという技法で最初に版面にキズをつける道具です。

専門的なものがいっぱいありますね◆

どの版画制作にもこんな風に幾つかの道具が必要となってきます。

ワークショップで銅版画の中のどんな技法ををするかはお楽しみに!

1

1